Madagascar, au regard de ses artistes

- Nadia Mevel

- 28 sept. 2025

- 5 min de lecture

La jeune artiste malgache Ashiko Rotavo, en 2023 à Paris, lors d'une résidence à la Cité internationale des arts.

Photo Maurine Tric / Adagp, 2023

Les artistes malgaches explorent la mémoire collective, les tensions de l’histoire et les aspirations d’un peuple en mouvement. Leur regard, à la fois intime et universel, compose un portrait pluriel de l’île, où se croisent héritages, métissages et innovations

La scène artistique malgache a longtemps été "corsetée" par l’emprise coloniale. Alors que l’art malgache puise ses origines dans les savoir-faire artisanaux : sculpture sur bois, tissage, travail du raphia, poterie et pierre, associés aux rites des différentes ethnies de l’île, la colonisation française introduit une école des Beaux-Arts à Tananarive en 1922. Cette période marque une évolution des pratiques, confrontée à la fois à l’académisme colonial et à la préservation des expressions vernaculaires.

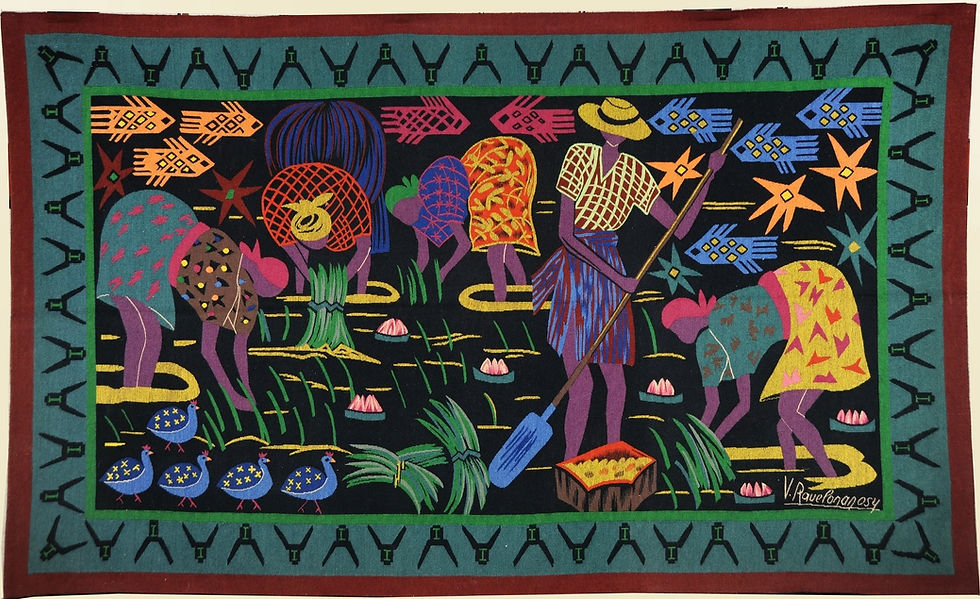

« La peinture [introduite par les Européens en 1826] devient rapidement un outil de définition des identités et des hiérarchies sociales dans la société merina », écrit Pauline Monginot, historienne de l’art, spécialiste de Madagascar : « Ni artistes coloniaux ni artisans traditionnels, les peintres malgaches doivent se conformer aux normes imposées par les politiques coloniales d’une part, par les usages attribués à l’art dans la société merina de l’autre. Ils naviguent de fait entre la figure de l’artiste occidental et celle du mpanakanto, le "faiseur de beau" malgache. » Dans son ouvrage Peintres de Tananarive, palettes malgaches, cadres coloniaux (Maisonneuve & Larose, Hémisphères éditions, 2022, ICI), Pauline Monginot souligne le rôle pionnier de certains artistes malgaches, comme Philippe Ramanankirahina, formé à Paris à la fin du XIXe siècle, qui à son retour bâtit la première galerie de portraits des souverains merina, ou encore Victoire Ravelonanosy, qui fait rayonner l’art malgache à l’international dans les années 1970…

Victoire Ravelonanosy, "Le repiquage du riz à Madagascar". Tapisserie de basse lice tissée en 1960 à Aubusson, atelier Andraud d'après un carton conservé au Mobilier national. Collection du Mobilier national. Photo Isabelle Bideau

En 1960, l’indépendance s’accompagne d’une vague de valorisation de l’identité malgache (« malgachisation »), ainsi que d’un rejet partiel des modèles artistiques imposés, malgré la disparition progressive des institutions coloniales comme les Beaux-Arts ou les Ateliers d’arts appliqués. La création contemporaine demeure alors majoritairement autodidacte, limitée par l’absence d’institutions artistiques publiques structurées. Les années 2000 voient la mise en place de fonds de soutien et de médiation culturelle, notamment grâce à des initiatives franco-malgaches à l’université.

L’Académie nationale des Arts et de la Culture (ANAC), annoncée par le président Andry Rajoelina en novembre 2019, est un projet de grande envergure dédié à la formation artistique et à la valorisation du patrimoine culturel malgache, avec l’idée de regrouper toutes les disciplines artistiques : arts plastiques, littérature orale, art de la scène, cinéma, photographie, chant, danse, archéologie, entre autres... Les travaux étaient initialement prévus pour durer un an, mais la réalisation s'est étalée sur plusieurs années. Un décret sur son fonctionnement n’a été ratifié qu’en 2021, officialisant sa création et sa gestion. En 2024, la structure de l’ANAC a été qualifiée d’"opérationnelle", mais en septembre 2025, le bâtiment principal est toujours en voie d’achèvement. En février dernier, l’actuel Premier ministre, Christian Ntsay, a fait savoir que cela faisait partie « des priorités du gouvernement ». L’objectif affiché d’un démarrage opérationnel avant la fin de l’année 2025, n’a pas été confirmé à ce jour…

Joël Andrianomearisoa, "Nostalgie d'une utopie panafricaine",

Hirafen, Atelier du centre technique du tapis et du tissage (C3T), 2023. Photo Nicolas Fauqué.

La Biennale de Venise 2019 marque un tournant, la scène malgache y étant représentée par Joël Andrianomearisoa, avec I Have Forgotten the Night, grande installation de papier de soie noir. Né en 1977, architecte de formation, avec un travail qui explore les thématiques du langage, de l’amour et de la mémoire, il est aujourd'hui une figure internationale de l'art contemporain.

Joël Andrianomearisoa, "L'automne brûlant d'un pays lointain", Galerie Almine Rech, 2023. Photo Nicolas Brasseur

En 2021, il faisait ériger au cœur d’Antananarivo, sa ville natale, une structure métallique de 8 mètres de haut qui affichait en lettres majuscules « Ici, nous portons les rêves du monde ». Il a essaimé depuis d'autres sculptures de ce type. Une structure récemment installée à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, porte l'inscription « Au rythme de nos désirs dansons sur la vague du temps ».

A Madagascar, il a créé avec le soutien de l’entrepreneur Hasnaine Yavarhoussen, figure du monde des affaires, à Ankadimbahoaka, au sud de la capitale, Hakanto Contemporary, un espace de 300 mètres carrés consacré à la promotion de l’art contemporain malgache. Hakanto Contemporary propose ainsi des espaces de résidences dédiés aux artistes.

Site internet de Joël Andrianomearisoa : https://studiojoelandrianomearisoa.com

Madame Zo, Tais-toi et dors, 2006, Puces d’ordinateurs et textiles, 69 x 49 x 1 cm. Photo : Nicolas Brasseur, 2023

Parmi d'autres artistes malgaches majeur(e)s, il faut encore mentionner Zoarinivo Razakaratrimo, connue sous le nom de Madame Zo, artiste tisserande malgache (décédée en 2020, à 64 ans) dont le processus créatif s’illustre par une quête incessante d’expérimentation du médium textile et de renouveau des formes ancestrales malgaches. Cela se reflète dans sa capacité à fabriquer ses propres métiers à tisser pour réaliser des formes et des volumes aux dimensions inédites. Son travail peut être lu comme une oralité tissée, où les motifs abstraits questionnent les problématiques environnementales et socio-politiques à Madagascar et évoquent ses paysages, totems, symboles et concepts spirituels et poétiques. (Lire et voir ICI)

A gauche : Ashiko Rotavo en 2023 à Paris lors d'une résidence à la Cité internationale des arts.

Photo Maurine Tric / Adagp, 2023

A droite : "AHIAHY (Doute incertitude)", 140x200 Pigments naturels, liant d’aquarelle, acrylique, fixatif, 2024

Artiste pluridisciplinaire née en 1998, Ashiko Ratovo a été lauréate du Prix Paritana 2022. Sa pratique conjugue peinture, sculpture et broderie, avec un intérêt prononcé pour les matériaux textiles et les questions identitaires et sociales. En 2023, lors d'une résidence à la Cité internationale des arts, Ashiko développe son projet Tsy manan-kialofana [Sans-abris]. La même année, le prix création Africa lui a été décerné par le ministère français de la culture pour son projet d’animation co-créé avec la réalisatrice malgache Dina Nomena Andriarimanjaka. Texte et entretien à lire ICI, œuvres à voir ICI.

Viviane Rakotoarivony, "Dance more", photographie issue de la série Oxymore.

Collages, arts numériques, arts textiles, photographie, et art écologique : la création contemporaine malgache est portée par de nombreux talents tels que Valentin Pavageau, Edwin Wide Donnart, ou encore la photographe Viviane Rakotoarivony. Pour sa récente série Oxymore (ICI), elle a travaillé avec des chorégraphes pour produire une série de clichés mettant en valeur leurs mouvements.

Beaucoup de ces artistes peuvent être retrouvés sur le site de la Fondation H, qui accueille à Anantanarivo, du 2 octobre et jusqu'au 21 mars 2026, Correspondances, une exposition personnelle de l'artiste franco-béninois Roméo Mivekannin, invité à produire une exposition en dialogue avec l’histoire, le territoire et la culture malgache, interroge les récits historiques, les représentations coloniales et les transmissions spirituelles dans le contexte local (ICI).

Nadia Mével

Les humanités, ce n'est pas pareil. Nous avons fait le choix d'un site entièrement gratuit, sans publicité, qui ne dépend que de l'engagement de nos lecteurs. Dons (défiscalisables) ou abonnements ICI

Et pour recevoir notre infolettre : https://www.leshumanites-media.com/info-lettre

Commentaires