Avec Mireille Mathieu (et Benjamin Guérin, prix Apollinaire)

- Jean-Marc Adolphe

- 21 nov. 2025

- 12 min de lecture

Dernière mise à jour : 22 nov. 2025

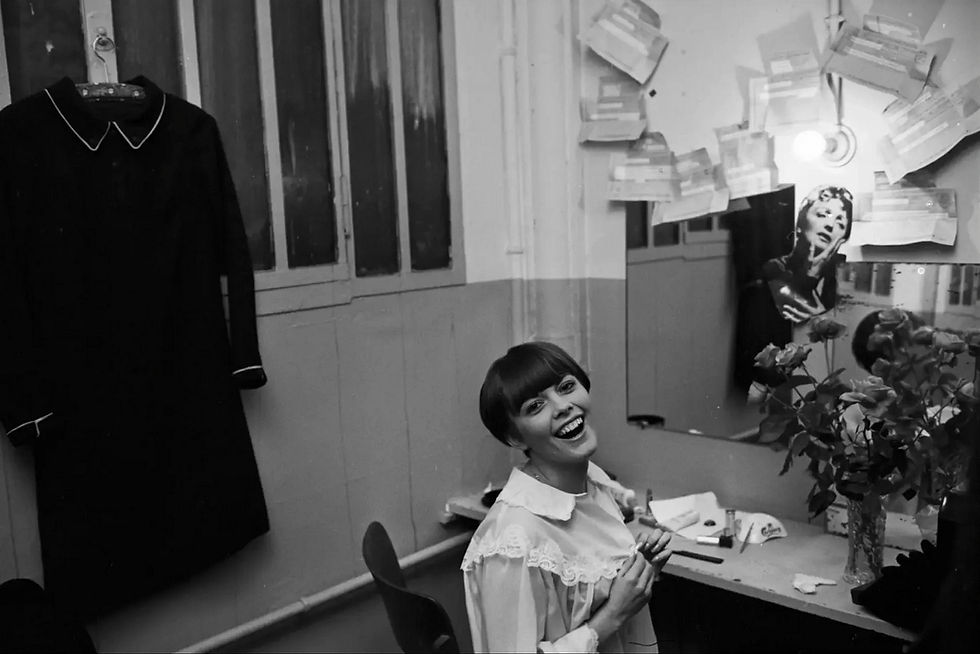

Mireille Mathieu, en décembre 1965 à l'Olympia. Photo Philippe Le Tellier

D'elle, le regretté Arno disait qu'elle est une "pièce d'art". Il y a soixante ans, jour pour jour, Mireille Mathieu passait pour la première fois à la télévision. Aujourd'hui en tournée avec Soixante ans d'amour, nous lui rendons hommage, sous forme de "lettre ouverte". Notre éphéméride du jour célèbre aussi le poète Benjamin Guérin, qui vient de se voir décerner le prix spécial du Prix Apollinaire, avec une histoire de loups. Sauvage, ou pas ?

J-40 : DONS DÉFISCALISABLES JUSQU'AU 31/12/2025

Compte à rebours : Il nous reste 40 jours pour espérer réunir d'ici le 31 décembre entre 3.500 € et 4.000 €, de façon a améliorer le site et son référencement et pouvoir salarier un.e premier.e journaliste, conditions exigées pour pouvoir espérer (enfin !) de possibles aides publiques en 2026. Depuis le lancement de cette campagne (le 31 octobre), dix-sept donateurs, 1.515 € (hier, le compteur est resté bloqué).

Pour mémoire, nous avons fait le choix d'un site entièrement gratuit, sans publicité, qui ne dépend que de l'engagement de nos lecteurs. Jusqu'au 31/12/2025, les dons sont défiscalisables (à hauteur de 66% du montant du don). Un don de 25 € ne revient ainsi qu'à 8,50 € (17 € pour un don de 50 €, 34 € pour un don de 100 €, 85 € pour un don de 250 €). Dons ou abonnements ICI

LA CITATION DU JOUR

« Nos journaux sont des légendes de ces temps-ci, c’est ainsi qu’on devrait les appeler. On a calculé et trouvé qu’un quart de chaque feuille est rempli avec des comptes rendus de vieux mensonges, et trois quarts avec des relations de mensonges neufs. » (Georg Christoph Lichtenberg, 1472-1799, "Aphorismes", 1800-1806.)

ÉPHÉMÉRIDES

En France, ça n'existe pas encore, mais en Italie, ce 21 novembre est la Journée nationale des arbres, créée officiellement en 2013 (loi n. 10 du 14 janvier 2013) pour souligner l'importance des arbres et de la foresterie urbaine, ainsi que leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de vie. Cette journée est marquée par des événements, des plantations d'arbres et des activités de sensibilisation, notamment avec la participation des écoles et des institutions. Il n'est pas interdit d'en prendre de la graine.

Si on était conséquents, il eut fallu commémorer le cent-troisième anniversaire de naissance de Madame Maria Casarès, le 21 novembre 1922 à La Corogne, en Galice, fille de Santiago Casares Quiroga, avocat et président du Conseil de la Seconde République espagnole, et de Gloria Pérez Corrales, qui durent s’exiler en France en 1936 à la suite du soulèvement franquiste. Cette immense actrice a débuté au cinéma en 1943 dans Les Enfants du paradis de Marcel Carné, avant d’être remarquée dans Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson, La Chartreuse de Parme de Christian-Jaque et surtout Orphée et Le Testament d’Orphée de Jean Cocteau, où elle incarne une Mort fascinante. On aurait pu parler de sa relation amoureuse avec Albert Camus, de ses rôles au théâtre avec le Théâtre National Populaire (TNP) de Jean Vilar, etc.

Répression de la deuxième révolte des Canuts en avril 1834. Bibliothèque nationale de France (Wikimedia Communs)

On aurait pu, aussi, se souvenir qu'il y a tout juste cent quatre-vingt-quatorze ans éclatait à Lyon, le 21 novembre 1831, la première Révolte des Canuts. Ces ouvriers tisseurs de soie, soumis à de très dures conditions de travail (16 à 18 heures par jour), s'insurgèrent principalement contre la contestation du tarif minimum fixé en octobre 1831, que des patrons refusaient d’appliquer. La grève a rapidement dégénéré en insurrection populaire. Le drapeau noir, devenu leur emblème, portait la devise : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Prenons-en de la graine (bis).

On aurait pu, mais il faut en garder sous le coude des prochaines années, parce que des 21 novembre il y en a tous les ans, et aujourd'hui on a rendez-vous avec Mireille Mathieu, vu que ce 21 novembre est Journée mondiale de la télévision (proclamée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies, à la suite du premier Forum mondial de la télévision organisé les 21 et 22 novembre de la même année au siège de l’ONU à New York), et que comme par hasard, c'est un 21 novembre (en 1965, il y a pile-poile soixante ans), qu'une jeune Avignonnaise alors âgée de 19 ans faisait sa première apparition sur le petit écran, en noir et blanc, à l'époque, dans le télé-crochet de l'émission C'est dimanche de monsieur Raymond Marcillac (1917-2007), qui fut champion de France du 400 mètres haies, avant de se consacrer pleinement au journalisme, et est aujourd'hui reconnu comme un pilier des débuts de la télévision en France.

Lettre ouverte à Mireille Mathieu

Chère Madame, chère Mireille Mathieu,

Rendez grâce outre-tombe, s’il vous sied, à votre papa maçon tailleur de pierre et à votre « petite maman », qui de quatorze rejetons enfanta (vous fûtes la première et donc l’aînée), de vous avoir baptisée Mireille qui rime avec Soleil. Née à Avignon (Avignoun dans le parler chantant du cru), vous savez bien évidemment que Frédéric Mistral, comme vous Provençal, a immortalisé votre prénom avec le célèbre poème Mirèio, pour lequel il reçut le prix Nobel de littérature en 1904. Sans doute savez-vous aussi que l'étymologie de « Mireille » est souvent reliée au mot latin mirari signifiant "admirer" ou "merveille", ce qui donne au prénom une signification d'admirable, merveilleuse ou digne d'admiration. Décidément, cela vous va bien.

Pour franchir la frontière de la scène, vous auriez pu choisir de vous pseudonymiser en Sheila, Dalida, Nicoletta, que sais-je encore, mais vous n’êtes pas femme à chichis : Mireille Mathieu, ça va bien comme ça. Pourquoi aller chercher midi à 14 h, quand le Midi, c’est déjà tout un poème…

Bref, voilà votre désir exaucé : en humanités, vous prenez place dans l’une de ces éphémérides que vous chérissez. Je ne saurais vous amatar (« dissimuler », en provençal) que certains de nos lecteurs seront peut-être espantés par une telle présence. Mais c’est ainsi. Si point ne dédaignons un élitisme à bon escient (quitte à se tenir à l’écart du buzz, mot pour lequel ne semble pas exister de traduction provençale), nous n’avons, bien au contraire, nul dédain de vierges effarouchées pour la « culture populaire » : à confesser tel penchant, on est pourtant vite qualifié de démagogue, par de congénères artistes qui elles et eux, sont dans le « contemporain », et on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Ah bon ! Et pourquoi pas ? Il faut de tout pour faire un monde.

Adoncques, chère Mireille Mathieu, je vous aime. Attention, ne vous méprenez pas. Ce serait mentir et flagorner que de dire : "j’aime tout". On ne va pas effeuiller la marguerite, on a passé l’âge. Je vous aime bien, et parfois beaucoup plus que bien.

J’admire, de surcroît, l’adolescente que vous fûtes, contrainte de travailler à 14 ans dans une usine de fabrication d’enveloppes pour aider votre famille qui n’avait guère la chabença (chance, fortune, en provençal). J’admire l’intelligence que vous avez su conquérir seule, lorsqu’à cet âge précoce, vous avez dû quitter l’école.

Mireille Mathieu, à Avignon, entourée de toute sa famille

Il y a tout juste soixante ans, le 21 novembre 1965, vous paraissiez pour la première fois à la télévision, dans le télé-crochet de l’émission Télé dimanche. Vous aviez 19 ans, même pas intimidée. A l’époque, qui ignorait qu’un jour circuleraient des TGV, le voyage ferroviaire entre Avignon et Paris prenait cinq heures et trente minutes. A quoi avez-vous pensé, pendant le trajet ? Sur le chemin jusqu’à la capitale, il fallait bien qu’il y eut bonne étoile. Si je ne m’abuse, cela fut pour vous monsieur Raoul Colombe, combattant anti-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, devenu ensuite maire adjoint d’Avignon, qui vous avait payé le billet pour « monter à Paris ». En 1957, celui-ci avait créé, avec d’autres, le Comité de Coordination des Activités Avignonnaises". Il vous a connue en 1962, lorsque vous vous êtes présentée la première fois au concours "On chante dans mon quartier". Et a d’emblée repéré votre talent. Il fut, jusqu’en 1971, votre délégataire et mandataire, puisque, rappelez-vous, à l’époque, il fallait attendre 21 ans pour décrocher le lot de la majorité.

Au début, vous n’aviez pas de chanson à vous, et c’est Piaf que vous aimiez chanter, Piaf que l’on entend encore dans votre premier grand succès, Mon Credo, en 1969.

A cette époque-là, d’encore toute jeunesse, il vous fallait tout apprendre : la diction, des langues étrangères, la gymnastique et la danse... On voit ça en complément de votre toute première interview, en 1969 : je ne sais pas qui est l’interviewer qui vous tutoie. On voit aussi vos professeurs de gymnastique et de danse. Je ne sais pas où vous les avez dénichés, ceux-là, ils ont l’air plus empêtrés que pédagogues. C’était l’époque, on va dire. Et puis, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse… De toute façon, c’était plus abelivol (« agréable, plaisant) que l’usine. Et j'aime bien quand vous dites : « Je n'ai pas à me forcer à être moi-même, Je suis moi-même ! »

Je ne vais pas égrener tous vos succès, ce serait long comme un jour sans pain ; et puis, je l’ai déjà laissé entendre, certains titres ne me plaisent pas tant que ça. Mais quand vous chantez Paris en colère (en 1966, chanson écrite par Maurice Vidalin sur la musique composée par Maurice Jarre pour le film de René Clément Paris brûle-t-il ?), alors là, oui : « Que l'on touche à la liberté / Et Paris se met en colère / Et Paris commence à gronder / Et le lendemain, c'est la guerre. (…) La vie, la mort ne comptent plus / On a gagné on a perdu / Mais on pourra se présenter là-haut / Une fleur au chapeau. »

Vous avez laissé à d’autres le terrain de la chanson engagée. Mais quand même, sait-on que vous avez interprété deux chansons délicates, sur l’avortement ? En 1976, peu après le vote de la loi Veil, L’Anniversaire : « Souviens-toi il pleuvait sur ce train d'Amsterdam / Qui allait m'emporter voyageur sans bagage / Tu as lâché ma main et j'ai retenu mes larmes / Le chagrin m'attendait à la fin du voyage / Je revis cet instant dans la ville étrangère / La rue et l'escalier et cette femme en blanc / La porte s'est fermée et j'étais seule sur la Terre / Je ne peux pas oublier c'était il y a un an / Non non l'enfant non / Il n'a pas eu de prénom ».

Et, en 1989, L’enfant que je n’ai jamais eu : « Il aurait treize ans aujourd'hui / Je l'aurais appelé David / J'aurais voulu qu'il fasse du bruit / Au milieu de cette maison vide (…) L'enfant, l'enfant que je n'ai jamais eu / Celui que tu n'as pas voulu / L'enfant que je n'ai pas gardé / Celui que tu n'as pas aimé. » Seuls de médiocres imbéciles , dont vous n’avez pas à avoir cure, ont voulu y entendre une chanson contre l’avortement. Les paroles vous en furent composées par Barbelivien et Pascal Auriat. Connu pour avoir écrit Il venait d'avoir 18 ans pour Dalida, Pascal Auriat était gay et il est mort du sida en janvier 1989. Il n'était certainement pas opposé à l'avortement. Mais comme le disait Simone Veil, « aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement »...

Je vous sais gré, chère Mireille Mathieu, d’avoir prêté votre voix aux musiques d’Ennio Morricone, notamment en 1974. Si vous êtes d’accord, on pourrait réécouter La Califfa, sur des paroles de l’écrivain Alberto Bevilacqua ?

Et moi qui affectionne tout particulièrement l’espagnol, je vous sais gré davantage encore d’avoir, dans la langue de Cervantes, enregistré deux albums : Embrujo (1989), dans cet album l’une des chansons est en catalan ; et Una mujer (1991).

Sans doute commencez-vous à vous lasser de ce concert (de louanges), mais permettez-moi, avant de conclure de vous adresser encore un remerciement : merci d’avoir offert à l’immense et génial Arno, peu avant sa mort, l’inestimable cadeau d’un enregistrement commun. Arno, il vous aimait depuis longtemps : en 2012, dans Les Chauds matins, sur Nostalgie Belgique, il vous qualifiait de « pièce d’art » (voir ci-dessous).

Et l'enregistrement avec Arno, c'est Paloma Adieu (2022). On se tait, et on écoute...

Chère Mireille Mathieu, le temps est venu de clore. Je ne voudrais pas abuser, je vous sais en tournée. "Soixante ans d'amour", dites-vous. Demain soir, vous serez à Marseille, dimanche 23 à Montpellier, puis le 30 novembre à Lille, et pour finir, chez vous, à Avignon, les 5 et 6 décembre. Votre papa y repose, au cimetière Saint-Véran. Je crois que de là, il pourra vous entendre, et qu'il en sera fier. Je l'ai dit, il était tailleur de pierre, avec vous il a taillé un diamant.

Chère Mireille Mathieu, je vous aime (t'ame, en provençal). Prenez-le en bien.

Jean-Marc Adolphe, 21/11/2025

LE TOUR DU JOUR EN 80 MONDES

Les voiles sont hissées, mais Mireille Mathieu a pris toute la place. On ne lui en veut pas, notez bien. Les voyages formant les jeunesses, dans l'éphéméride de demain, on embarquera notamment pour Madagascar et au long de la rivière Lobaye en République Centrafricaine, en Albanie et au Kenya, en Tunisie et en Colombie, avec une halte exclusive à Mbabane, capitale administrative de l'Eswatini, avec en soute, quelques histoires de derrière les fagots que les journaux bien-comme-il-faut ne jugent pas dignes de vous être racontées.

POÈME DU JOUR

BABEL

Qu’est-ce que Babel ?

t’en souviens-tu mon ami ?

Nous étions frères de sang sans saignées

armée sans chef, le même rêve au corps,

la même couleur, même étendard

– Vraiment ?

Nous goûtions à la même jarre

la peau et la lèvre de la terre

pour qu’encore coule le vin

En ce temps là nous étions frères

– Oui, en ce temps là nous étions frères.

Nous tirions les vaches par la queue

et notre langue savait la chaude rondeur du sein

– Gigantesque !

Nous préférions courir à en oublier de marcher

en ce temps-là nous étions frères

– Oui, je m’en souviens.

Des larmes plein les mains et des graviers dans les poches

nous terrassions les Cerbères

au diable les lois et les hommes

nous étions libres à jamais

contant l’amour à la folie

ne craignant pas, à deux, d’être attrapés.

Rappelle-toi

quand le temps se faisait lourd et que l’ennui nous gagnait

nous montions sur la colline voir les travaux avancer.

du labeur des hommes je n’ai rien retenu.

quelques vis écrasées…

– « Babel s’est écroulée ! »

Benjamin Guérin, Chants du voyageur, Corlevour, 2019.

Benjamin Guérin. Photo F. Pichot

Benjamin Guérin vit en lisière de forêt sur le plateau de l’Aubrac où il a créé le festival des Sources Poétiques, festival de poésie en Lozère (ICI) dont la dernière édition a eu lieu du 8 au 25 octobre.

Auteur de plusieurs livres, son écriture est portée par une approche existentielle et environnementale. Également philosophe de terrain, il mène en ce moment des recherches sur la fin de vie et l’utilisation thérapeutique des psychédéliques.

Il est l’auteur de Métropole oubliée (lucie, 2016) et du Rossignol de l’Oronte (Papiers Coupés, 2018). Historien et philosophe, il est spécialiste de la pensée existentielle de Benjamin Fondane et Léon Chestov.

Son dernier livre, Quand nous étions des loups, aux éditions Corlevour (ICI) part d’un fait vécu : une attaque de loups dans son jardin, à partir de laquelle il déploie un univers poétique, à l’approche du sauvage.

Benjamin Guérin vient de se voir décerner le Prix spécial du Prix Apollinaire, souvent surnommé le « Goncourt de la poésie ».

Dans le magazine ActuLot, en mars dernier, il confiait : « Aujourd’hui se pose la question de savoir où est la frontière entre l’humain et le sauvage. La zone lisière entre les deux est liée aussi aux questions de la fin de vie, qui sont toutes des endroits où on n’a pas forcément envie d’aller, des lieux un petit peu inquiétants. Alors, c’est le rôle du poète d’y aller et d’en raconter quelque chose. Ces zones d’entre deux, de limites, ce sont des choses qui nous intriguent, qui nous fascinent tous et qui nous concernent, parce que, qu’on le veuille ou non, nous passons tous par ces états d’entre deux. (...) L’histoire de ce livre part d’une attaque qui a vraiment eu lieu, de loups dans mon jardin. Or, cela, ça n’a rien d’étonnant. Certes c’est un fait un peu limite, anecdotique et très excitant. Parce qu’on va raconter des choses dont on n’a pas l’habitude de parler. Comme s’il s’agissait d’un pays éloigné. Aller à la rencontre de loups en Lozère, ça semble être aussi une aventure. Mais en même temps, cela renvoie à des choses qui sont au cœur de préoccupations actuelles. Cela peut sembler loin du bruit et de la fureur de tout ce qui se passe et de l’actualité brûlante. Mais en fait, on est en plein dedans. Pourquoi est-ce que les loups viennent-ils si proches de nous ? C’est la sururbanisation, c’est le délire de cette époque, de l’anthropocène où en fait tout est régi par l’homme et on en oublie de préserver des espaces sauvages qui ont toujours existé. Depuis quelques décennies, à peine quelques siècles, ces espaces sauvages sont dévorés et du coup où est ce qu’ils vont les animaux sauvages ? Ils reviennent vers chez nous. Mais où est le sauvage puisqu’il est chez nous ? Nous assistons à une sorte de renversement que j’observe à me demander, aujourd’hui, qui est le sauvage ? Au Moyen Âge, c’était facile à dire. On allait dans les forêts et là c’était la zone où il y avait les sorcières, les brigands et les loups et c’était clair. Nous avions affaire à une sauvagerie qui faisait peur, qui était incontrôlable. Mais aujourd’hui, maintenant qu’on a tout annexé, le sauvage, il est où ? Il est à la Maison-Blanche ? Il est au cœur de nos villes. »

Bibliographie : Quand nous étions des loups (dessins de Robert Lobet, éd. Corlevour), 2024 ; Exister (dessins de Robert Lobet, éd. Margeride), 2021 ; Chants du voyageur (dessins de J.-G. Badaire, éd. Corlevour), 2019 ; Le rossignol de l’Oronte (éd. Papiers Coupés), 2018 ; Métropole oubliée (éd. Lucie), 2016. En philosophie : Accompagner la détresse existentielle (dir., Presses Universitaires de Franche-Comté), 2025.

.png)

Commentaires