31 décembre. Derniers feux (et contre-feux)

- Jean-Marc Adolphe

- 31 déc. 2025

- 15 min de lecture

Pour une fois, on ne va rien vous apprendre : l'année se termine sous peu. Pour clore 2025 en beauté, on avait un objectif qu'on n'a pas su atteindre (il reste quand même jusqu'à minuit, sait-on jamais), ce qui va passablement compliquer la suite des jours et des enquêtes. On va tâcher de faire avec, ou plutôt sans, et ce soir, on ne devrait donc pas sacrifier au rituel des bulles, mais pour puiser des forces en vue de 2026, on pourra extraire des pépites des mots de Louis-René des Forêts et de vitamines de la voix d'Odetta, « the Queen of American Folk Music », très injustement méconnue, qui aurait eu 95 ans ce 31 décembre.

J-2 : DONS DÉFISCALISABLES JUSQU'AU 31/12/2025

Compte à rebours : Il nous reste 1 jour, jusqu'à ce soir minuit pour espérer réunir 6.000 € (dont 2.000 € seront consacrés à l'enquête sur les déportations d'enfants ukrainiens).

Depuis le lancement de cette campagne (le 31 octobre), soixante-huit donateurs, 4.090 € .

Pour mémoire, nous avons fait le choix d'un site entièrement gratuit, sans publicité, qui ne dépend que de l'engagement de nos lecteurs. Jusqu'au 31/12/2025, les dons sont défiscalisables (à hauteur de 66% du montant du don). Un don de 25 € ne revient ainsi qu'à 8,50 € (17 € pour un don de 50 €, 34 € pour un don de 100 €, 85 € pour un don de 250 €). Dons ou abonnements ICI

L'IMAGE DU JOUR

En tête de publication. Le Massacre des Innocents, on en parlait voici peu (ICI). Trump, qui est loin d’être innocent dans l’affaire Epstein, pense s’en sortir par le massacre. Hier, il a annoncé avoir fait bombarder une installation portuaire au Venezuela. Pour une fois, il a été lent à la détente (ou plutôt à la gâchette) : on l’avait prédit dès le 19 novembre ("Pour faire oublier l’affaire Epstein, guerre au Venezuela", ICI). Comment on savait ? Ce n’est pas bien sorcier, enfin si un peu : on a beaucoup beaucoup moins de moyens que d’autres, mais on a du talent en plus ; et grâce à ce talent, on a su creuser quelques galeries, c’est comme ça qu’on a des taupes au sein même de la Maison-Blanche. A vrai dire, c’était pas tellement compliqué, parce que même au sein du staff de la Maison Blanche (3.000 à 4.000 personnes qui font partie de "l’Executive Office of the President – EOP"), il y en a quelques-uns (et même un peu plus) qui pensent que Trump c’est une très mauvaise nouvelle pour l’Amérique. En plus, on prend les devants : on a déjà réussi à planquer cinq micros espions dans la future salle de bal de la Maison Blanche. Et on peut le dire ouvertement, parce que malgré tous les détecteurs de mensonges et de métaux de la société fasciste Palantir, les sbires de Trump ne trouveront jamais où sont ces cinq micros. Pourquoi ? Parce qu’on est plus malins (et ça non plus, c’est pas compliqué). Avec l’un de nos "espions", au sein de la Maison Blanche, on communique via une messagerie cryptée (qui n’est même pas cryptée, mais là, on ne peut pas whatsapper en dire plus), son pseudo c’est "Petit doigt" dans une langue amérindienne ; pourquoi "Petit doigt" ?, parce qu’en français « mon petit doigt m’a dit », mais en anglais, on dit plus tôt « A little bird told me », et donc on fait croire que le doigt est un oiseau, et réciproquement, c’est indétectable, parce que tous les algorithmes du monde, même les chinois, ils n’y comprennent couic, en plus des fois, on échange en espagnol, où on dit « me lo dijo un pajarito » (comme en anglais : « un petit oiseau me l’a dit »), mais en espagnol on dit aussi « Me he enterado por ahí » ("je l’ai appris par‑ci par‑là"), c’est encore plus vague, ça permet de noyer le poisson ; et dans la langue amérindienne que l’on évoque, là on ne le dit pas, ce serait leur mettre la puce à l’oreille. Face à la suprématie blanche qui veut, de l’avenir, faire table rase, il faut bien mettre en œuvre des ruses de Sioux…

On a aussi des « contacts » au sein même des services de renseignement russes, parce que là aussi, il y en a qui pensent -à juste titre- que Poutine est une tragédie pour l’Ukraine mais aussi une catastrophe pour la Russie ; donc ils sont prêts à "balancer", mais c’est plus compliqué qu’avec les États-Unis, on doit passer par des circuits qu’on ne peut en aucun cas dévoiler, sinon nos sources elles seraient vite "grillés", et pas métaphoriquement, or grâce à ces sources, l’enquête sur les déportations d’enfants ukrainiens progresse de façon très significative, mais pourquoi on ne publie pas déjà ?, parce que si on publie trop tôt, certains vasistas orthodoxes par lesquels on arrive à entrer au cœur du bazar et à voler infos et même photos, vont aussitôt se refermer comme huitres, et on n’a pas encore fini de voler / collecter. Et oui, on travaille avec des hackers ukrainiens ; et oui, il faudrait des moyens supplémentaires qu’on n’a pas, mais la souscription lancée ici-même est restée au milieu du gué, et c’est bien normal, on en voit au fond de la classe qui n’y croient pas, qui pensent qu’on affabule. Alors, laissons planer le doute.

Et revenons au Venezuela. C’est sûr, des Russes, il y en a en pagaille, au Venezuela (dont une centaine de militaires). La présence russe au Venezuela combine en effet coopération militaire, conseillers, ventes d’armes et partenariat énergétique : depuis les années Chávez, Moscou et Caracas ont signé de nombreux accords de coopération technique et militaire : livraisons de chasseurs Su‑30, hélicoptères, chars, systèmes antiaériens (notamment S‑300VM) et missiles antinavires comme le Kh‑31. Et Moscou utilise ponctuellement le Venezuela comme vitrine de projection de puissance : vols de bombardiers stratégiques en 2018, exercices conjoints, et en 2024 une flottille (frégate, sous‑marin nucléaire, navire pétrolier, remorqueur) a fait escale à La Guaira, sur la côte caraïbe. Ces visites et exercices sont surtout des signaux politiques à Washington : montrer que la Russie peut apparaître dans les Caraïbes, mais sa capacité à maintenir en permanence des moyens lourds dans la région reste limitée par la guerre en Ukraine et les moyens qui y sont mobilisés. Sur le plan économique, la relation est très structurée autour du pétrole : Rosneft et d’autres acteurs russes ont multiplié les joint‑ventures avec la société nationale vénézuélienne de pétrole dans la ceinture de l’Orénoque, avec un plafond symbolique de 40 % de participation russe pour afficher une logique de "partenariat" plutôt que de prise de contrôle. Pour cette raison, Trump n’attaquera jamais vraiment le Venezuela, ce serait froisser non pas son allié Poutine, mais son BOSS.

En revanche, il n’y a pas de Sioux au Venezuela, où les peuples autochtones sont wayuu, warao, pemón, yanomami, ye’kuana, kariña, etc. Certes, des intellectuels et militants sioux, comme l’historien Nick Estes (Lakota), se sont exprimés sur la situation vénézuélienne et l’impérialisme états‑unien, parfois lors d’événements ou via des réseaux proches du chavisme, mais ça ne va pas plus loin. En plus, Maduro est con comme un bison (sauf respect pour la cause animale), et pas rusé-Sioux pour deux sous.

Mais au nord du Venezuela, le 28 décembre, des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour assister à la fête annuelle des Bandos et Parrandas des « Saints Innocents de Caucagua », une célébration ancrée dans les communautés afro-descendantes productrices de cacao. Célébrée le 28 décembre, en même temps que la fête catholique des Saints Innocents, cette fête remonte à plus de 200 ans, lorsque les esclaves avaient droit à un jour de congé et en profitaient pour se livrer à la satire et à la résistance. Aujourd'hui, les participants préservent cet esprit rebelle en portant des costumes inspirés de ceux des propriétaires de plantations et en utilisant l'humour, les devinettes et la parodie pour se moquer de l'autorité.

ÉPHÉMÉRIDE

Ça s'est passé un 31 décembre…

La fin du plan Marshall. Le 31 décembre commence bien avant minuit. À Paris, le jour se lève à peine que déjà les agendas se remplissent : derniers mails « avant la trêve », bilans chiffrés ou non, injonctions à « boucler les dossiers » comme on boucle une valise trop pleine. Pendant ce temps, quelque part à Genève, d’autres bilans se signent : celui du plan Marshall s’est achevé un 31 décembre 1951, d’autres bilans se signent : celui du plan Marshall s’est achevé officiellement le 31 décembre 1951, six mois plus tôt que prévu, sous l’effet du déplacement de priorité vers la guerre de Corée et la militarisation de l’aide américaine. Ce n’est pas un simple « arrêt de robinet », mais une reconfiguration : l’European Recovery Program (ERP) cède la place au Mutual Security Act et à la Mutual Security Agency, qui intègrent de plus en plus directement les dimensions militaires à l’aide économique.

L’ERP a fonctionné d’avril 1948 à fin 1951, avec environ 12,5 à 13,3 milliards de dollars versés en subventions et prêts aux pays d’Europe occidentale, dont la France. Au-delà de l’image "providentielle", le plan Marshall s’accompagnait d’une série de conditions explicites et implicites. Les recherches récentes insistent sur le fait que l’effet macroéconomique direct de l’aide a été moins décisif que son rôle de « catalyseur » politique : le plan a pesé surtout par sa capacité à conditionner les choix budgétaires, les priorités industrielles et l’architecture institutionnelle de l’Europe d’après-guerre. Dit autrement : au moment où tombe le « rideau » du 31 décembre 1951, les infrastructures matérielles de la reconstruction sont largement engagées, mais ce qui se referme vraiment, c’est une parenthèse où l’aide était présentée comme purement « économique ». En se transformant en dispositif de sécurité et de réarmement, l’ERP révèle rétrospectivement ce qu’il portait dès l’origine : un projet de reconfiguration politique de l’Europe occidentale autour d’un capitalisme libéral fortement adossé à la puissance américaine.

À Londres, la tour de Big Ben a connu un autre 31 décembre : première diffusion radiophonique de son carillon en 1923, début d’un siècle où l’heure ne sera plus seulement la cloche d’un clocher mais une pulsation mondiale synchronisée, un temps qui s’impose dans chaque salon, chaque usine, chaque guerre. À New York, le siège du New York Times inaugure en 1904 un rituel de lumière à One Times Square, avec un feu d’artifice conçu par le patron du journal, Adolph Ochs, pour inaugurer le nouveau siège et attirer la foule vers la place qui prendra son nom. Ces spectacles pyrotechniques lancés depuis le toit de One Times Square, à partir du 31 décembre 1904, remplacent progressivement la vieille coutume d’aller écouter les cloches de Trinity Church dans le sud de Manhattan. Mais en 1907, la municipalité interdit les feux d’artifice, jugés trop dangereux en pleine ville. Ochs fait alors construire une « time ball » inspirée des boules horaires maritimes : un globe de bois et de fer de 5 pieds de diamètre (1,5 m), pesant environ 700 livres (320 kg) et garni de 100 ampoules à incandescence. Le 31 décembre 1907, six hommes la hissent au sommet du mât de 70 pieds sur le toit de One Times Square, puis la laissent descendre pendant les dix dernières secondes avant minuit, déclenchant à l’impact un éclairage « 1908 » sur la façade.

Dès cette nuit-là, près de 200.000 personnes se massent autour de la tour, et le dispositif s’impose comme signal "officiel" de l’entrée dans l’année nouvelle. Le geste, à l’origine simple astuce de promotion d’un immeuble de presse, est devenu un rituel mondialisé : les chaînes d’info, puis les plateformes, synchronisent leurs "countdowns" sur cette descente de quelques secondes, filmée en contre‑plongée comme une horloge monumentale. Après plusieurs versions (on n’arrête pas le progrès) la « Constellation Ball » est arrivée l’an dernier : 12,5 pieds de diamètre, environ 12 350 livres, garnie de 5.280 cristaux Waterford circulaires et de modules LED, pensée comme objet-spectacle permanent et attraction payante. La boule qui descend, la foule compacte, les caméras braquées sur un carré de ciel artificiel. Depuis, le monde entier a pris l’habitude d’attendre minuit au rythme de cette goutte de cristal qui tombe comme une seconde géante. Ci-dessous : les préparatifs pour le passage du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 : le sens du show, alors que de fait, il n’y a pas grand-chose à voir, et… une forte présence policière.

Autant rester en Europe, d’autant que maintenant, pour pénétrer sur le sol yankee, il faut montrer patte archi-blanche, et surtout, accepter que les scanneurs conçus par la société fasciste Palantir aspirent toutes les données contenues depuis 10 ans sur votre téléphone portable. Petit conseil, si par malheur vous êtes obligé d’aller aux États-Unis, ne prendre avec soi ni téléphone ni ordinateur. En Europe, donc, par exemple à Barcelone, histoire d’avaler 12 grains de raisin, un par coup de minuit, en faisant un vœu à chaque campanada, pour attirer la chance sur les 12 mois à venir. Le grand rassemblement public se fait à la grande fontaine monumentale de Montjuic, sur l’avenue de la Reina Maria Cristina qui monte depuis la Plaça d’Espanya jusqu’au Palais National, mais on peut préférer faire ça à la bonne franquette sur les ramblas, en sortant d’un petit resto sympa et pas cher du quartier Raval. Il en reste encore quelques-uns, même si, avec la déferlante touristique sur Barcelone, le Raval s’est pas mal gentrifié : s’il reste de la place, on recommande par exemple le Bar Fidel, ouvert en 1978 : les patates « bravas » y sont excellentes, tout comme les salades et les sandwiches, au pain sans gluten (ICI).

A Dublin, en Irlande, on peut aller en pèlerinage à St James’s Gate, ou siège en majesté la célébrissime brasserie Guiness. Le 31 décembre de 1759, Arthur Guinness signait un bail pour une brasserie qu’il devait garder neuf mille ans – durée délirante, mais qui disait bien que certains parient sur la bière pour durer plus longtemps que les empires : à la même date, trois siècles plus tard, la Russie voyait Boris Eltsine démissionner en 1999, laissant Vladimir Poutine s’installer au sommet d’un État encore vacillant : un passage de témoin qui, lui, n’avait rien de festif, même s’il fut rythmé, comme partout ailleurs, par des feux d’artifice.

À Paname, on installe les caméras pour les vœux présidentiels de 20 heures, rituel laïc qui a remplacé les Te Deum royaux et accompagne désormais les Te Deum romains que le pape célèbre l’après-midi à Saint-Pierre. À Rome, l’ordre du Saint-Esprit, fondé un 31 décembre 1578, appartient au passé, mais il reste cette idée qu’entre deux années, on peut encore distribuer des décorations, des bénédictions, des consignes morales : ainsi des encycliques Divini illius Magistri (1929) et Casti connubii (1930), deux textes sur l’éducation et le mariage promulgués justement un 31 décembre, comme pour verrouiller le siècle qui s’ouvrait.

À Genève, la restauration de la République, en 1813, se commémore encore ce jour-là, tandis qu’au Panama on se souvient que le canal a été rétrocédé par les États-Unis un 31 décembre 1999, au moment précis où un autre millénaire se préparait à tourner la page. Entre ces deux rives, le canal ressemble à une cicatrice : il a fait gagner du temps aux bateaux, mais sous ce gain de temps s’est enfouie une histoire de travailleurs sacrifiés et de souveraineté confisquée.

Dans les archives de la radio européenne, le 31 décembre prend une tonalité crépusculaire : en 2015, les émetteurs en ondes moyennes cessent de diffuser Radio France, RTL, puis, peu à peu, d’autres stations ; en 2016, France Inter coupe ses grandes ondes ; en 2018, la RTBF arrête à son tour ; en 2019, c’est l’émetteur d’Europe 1 qui se tait. Pendant que les villes s’embrasent de fusées colorées, les longues ondes, elles, s’éteignent une à une, comme des phares débranchés. On se souhaite la bonne année par notification, mais quelque chose a changé dans la texture sonore du monde.

Au même moment, dans un atelier imaginaire, Henri Matisse, né le 31 décembre 1869, continue de découper des papiers gouachés qui trompent la douleur et inventent des fenêtres dans la nuit. Non loin de lui, Marie d’Agoult, écrivaine et compagne de Liszt, née le 31 décembre 1805 à Francfort-sur-le-Main (alors ville libre du Saint-Empire), tient salon ; Gustave Courbet, mort le 31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz, au bord du lac Léman, en Suisse, s’obstine à peindre des enterrements dans des villages où l’on ne verrait que de la boue, Miguel de Unamuno meurt à Salamanque en 1936, pris dans les plis sombres de la guerre civile. Sur un autre continent, Marshall McLuhan s’éteint le 31 décembre 1980, au moment même où les écrans qu’il avait annoncés se répandent dans les foyers.

Au soir du 31 décembre, il n’y a pas que des années qui s’achèvent : des pays disparaissent, d’autres surgissent. Le 31 décembre 1992, la Tchécoslovaquie vit ses dernières heures avant de se scinder, à minuit, en deux États indépendants, la République tchèque et la Slovaquie, actant la « séparation de velours » négociée entre Prague et Bratislava. À Vienne, le Concert du Nouvel An se prépare : les musiciens répètent la Symphonie du destin ou le Beau Danube bleu, pendant que, non loin, l’on rappelle que la première grande fête radiophonique de Big Ben a eu lieu un 31 décembre, et que la Guinness coule dans les pubs où l’on oublie pour quelques heures les fermetures d’usines ou les locataires expulsés. À Kyiv, à Gaza, à Goma, à Khartoum, la date ne signifie rien de ce faste-là : c’est un jour de sirènes, de files d’attente pour l’eau ou l’électricité, un jour comme les autres, sauf qu’on y enterre aussi les morts de l’année.

Lorsque minuit finit par arriver dans chaque fuseau horaire, de Kiribati à l’Atlantique, les fusées dessinent des arcs identiques que filment les mêmes téléphones portables. Les douze grains de raisin avalés à la Puerta del Sol, les pétards du Silvester allemand, la nuit blanche de Copacabana, les veillées de prière afro-américaines, les baisers sous le gui sur les Champs-Élysées composent un collage de gestes qui se répètent sans se rencontrer. À l’instant où la boule tombe à Times Square, quelque part, un vieux poste en grandes ondes, oublié sur une étagère, ne capte plus que des souffles. Entre deux comptes à rebours, l’année se termine comme elle a commencé : pleine de promesses, d’amnésies et de signaux qu’on choisit ou non d’écouter.

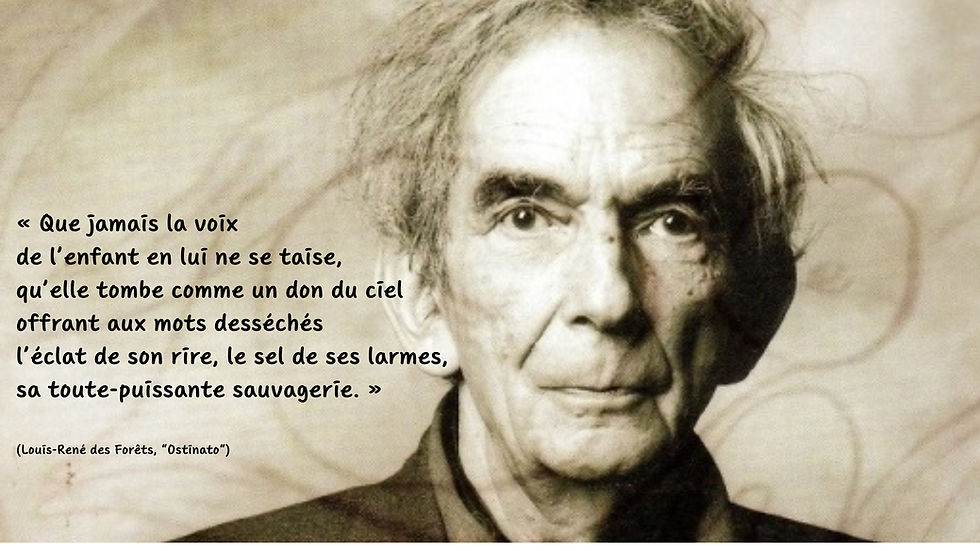

LA CITATION DU JOUR

Il est mort il y a tout juste 25 ans, le 31 décembre 2000 : Louis-René des Forêts, né Louis René Pineau des Forêts le 28 janvier 1916 à Paris, est l’une des voix les plus secrètes et les plus exigeantes de la littérature française du XXᵉ siècle. Enfance partagée entre Paris et le Berry, mobilisation en 1939, engagement dans la Résistance : la biographie, chez lui, se tient en retrait, comme si la vie ne devait apparaître qu’en filigrane, dans l’écriture.

Éditeur (chez Gallimard, à l’Encyclopédie de la Pléiade, puis au comité de lecture), compagnon de Raymond Queneau, de Maurice Blanchot, de Robert Antelme ou Yves Bonnefoy, il laisse une œuvre rare mais décisive : Les Mendiants (1943), Le Bavard (1946), La Chambre des enfants (1960), les poèmes des Mégères de la mer et des Poèmes de Samuel Wood, et, en point d’orgue, Ostinato, autobiographie fragmentaire publiée en 1997. Signataire du Manifeste des 121, cofondateur du Comité contre la guerre d’Algérie, il associe à une extrême rigueur formelle une éthique de la discrétion et du retrait. Toute son œuvre travaille la voix, le silence, la part d’ombre de l’enfance et de la mémoire, comme si « un mot de trop pouvait tout mettre en péril » : une littérature de peu de livres, mais de phrases qui continuent longtemps de résonner.

LA VOIX DU JOUR. ODETTA, THE QUEEN

Allez, c'est parti pour 28 minutes et 56 secondes de rattrapage. Un show comme la télévision n'en fait plus, filmé en public le 5 décembre 1964 pour l'émission belge « Face Au Public » (Nicolas Résimont, producteur et Paul Roland réalisateur). Avec Leslie Grinage et Peter Childs, elle interprète Bull Jine Run, Froggy, Love Proved False, Carry It Back To Rosy, Another Man Done Gone, Sweet Potatoes, Mind on Freedom et bien d'autres titres encore... Ce jour-là, Odetta est à quelques jours de ses 34 ans.

Née Odetta Holmes le 31 décembre 1930 à Birmingham, en Alabama, elle aurait donc 95 ans ce jour si elle n'était décédée le 2 décembre 2008 à New York : elle a attendu, pour mourir, que Barack Obama soit étu. Mais a raté de peu son investiture, laissant quand même derrière elle une œuvre qui a fait de la voix noire un lieu de dignité et d’insoumission. Odetta a grandi dans un Sud ségrégationniste où la musique est devenue très tôt un espace de survie et de résistance. Formée au chant classique mais vite attirée par le folk et le blues, elle s’installe en Californie, puis à New York, et s’impose, dans les années 1950, comme l’une des premières grandes voix noires du renouveau folk américain. Sa guitare sèche, son timbre grave, l’ampleur presque liturgique de son phrasé font affleurer dans les ballades, les spirituals et les work songs la mémoire des esclaves et des travailleurs noirs anonymes.

Au début des années 1960, Odetta devient une figure musicale du mouvement des droits civiques : elle chante O Freedom lors de la Marche sur Washington de 1963, compte Martin Luther King Jr. et Rosa Parks parmi ses admirateurs, et se voit surnommée « la voix du Mouvement » ou « the Queen of American Folk Music ». Ses albums – de Odetta Sings Ballads and Blues à At the Gate of Horn – marquent profondément Bob Dylan, Joan Baez et toute une génération d’artistes engagés. Jusqu’aux années 2000, elle continue de se produire, de revisiter le répertoire afro-américain et de lier, dans chaque concert, combat politique et exigence artistique.

Mais pourquoi diable est-elle bien moins connue du grand public que d'autres grandes voix noires ? Parce qu’elle a été une figure centrale d’un courant (le folk militant) moins médiatisé et moins commercial que le jazz vocal et la pop, malgré une influence immense. Le folk, les spirituals et les work songs, l'univers dans lequel elle a évolué, a été longtemps perçu comme plus « politique » et moins lucratif, ce qui a limité son exposition sur les grandes radios commerciales et dans les "hits". Enfin, sa place au cœur du mouvement des droits civiques (Marche sur Washington, tournées dans le Sud, répertoire de lutte) l’ancre dans une histoire politique que le récit dominant de la musique populaire a longtemps marginalisée ou compartimentée (fichier audio ICI).

Commentaires